當手術燈亮起,醫生手中的器械不僅承載著治愈的希望,更牽動著醫療安全的底線。

如今,一場圍繞手術質量安全的變革正在全國二級以上醫療機構悄然推進——國家衛生健康委印發的《手術質量安全提升行動方案(2023-2025年)》,正以三年為期重塑手術安全管理體系。

隨著手術種類和數量逐年增長,少數醫療機構的手術并發癥、麻醉并發癥卻呈上升趨勢,這場行動能否守住患者的“手術安全線”?答案藏在全流程管理、技術創新與政策支持的每一個細節里。

一、政策背景:手術量激增下的“安全考題”

近年來,我國醫療機構的手術能力不斷提升:手術種類中位數持續增加,復雜手術例次逐年攀升,微創手術、精準手術等新技術不斷改良。

但與此同時,一個不容忽視的問題浮出水面——持續監測顯示,少數醫療機構的手術并發癥、麻醉并發癥等負性事件發生率正在上升。

“目前手術安全管理還有一些薄弱環節。”國家衛生健康委負責人的這句話,說出了此行動的緊迫性。

作為“全面提升醫療質量行動”的5個專項行動之首,手術質量安全提升行動被寄予厚望:到2025年末,住院患者圍手術期死亡、手術并發癥等負性事件發生率要進一步下降,非計劃重返手術室再手術率不高于1.8‰,手術后獲得性指標發生率不高于7.5‰。

要實現這一目標,僅靠“亡羊補牢”遠遠不夠。方案從術前、術中、術后三個關鍵環節入手,構建了一套全流程風險管理體系,而這其中,技術創新正成為打破安全瓶頸的關鍵力量。

二、全流程重塑:從“術前討論”到“術后轉運”,每一步都有安全紅線

手術安全不是“單點防御”,而是覆蓋患者從進入手術室到術后恢復的全鏈條管理。《方案》提出的15條具體舉措,每一條都精準切中安全隱患點:

?術前:多學科討論守住“高風險關”

對于四級手術(技術難度大、過程復雜、風險度高的手術),方案明確要求“每例均需完成術前多學科討論”。這意味著一臺高難度手術前,外科、麻醉科、影像科、重癥醫學科等多科室醫生要共同評估患者病情、制定手術方案——看似增加了流程,實則為高風險手術筑起了第一道安全防線。

?術中:“全程在場”杜絕責任真空

手術過程中的“核查制度”被進一步強化:不僅要核對手術設備、患者信息,更明確要求“計劃手術醫師與實際手術醫師一致”,且“主要術者和麻醉醫師全程在場”。這一規定直接避免了“手術中途換醫生”“關鍵醫師離崗”等潛在風險,讓每一臺手術都有明確的責任主體。

?術后:高危患者拒絕“第三方獨自轉運”

術后轉運是容易被忽視的“安全盲區”,尤其是三、四級手術和全麻手術患者,轉運過程中可能出現生命體征波動。方案為此劃出紅線:“嚴禁將這類患者交由第三方人員獨自轉運”,必須由醫護人員全程監護——從手術臺到病房的“最后一公里”,安全同樣不打折扣。

這套全流程管理體系,讓手術安全從“被動應對”轉向“主動防控”,而技術創新則在其中扮演了“放大器”的角色。

三、技術破局:手術機器人崛起,國產占比超8成

“機器人能輔助醫生實現術中高效精確定位,創傷更小、恢復更快。”北京某三甲醫院副院長的這句話,道出了手術機器人的核心優勢。在手術質量安全提升的大背景下,這一智能醫療技術正迎來爆發期。

從政策端看,支持信號持續釋放:2023年1月,工業和信息化部等17部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》,明確鼓勵醫院使用機器人開展精準微創手術,建設標準化機器人手術室。

2025年4月,北京出臺政策,計劃打造手術機器人技術創新中心,攻關顱底腫瘤、心臟瓣膜修復等高難度手術的機器人核心技術。

市場數據同樣亮眼:弗若斯特沙利文顯示,2023年中國手術機器人市場規模達71.7億元,預計2025年突破百億元,2030年將超287億元。更值得關注的是“國產力量”的崛起。

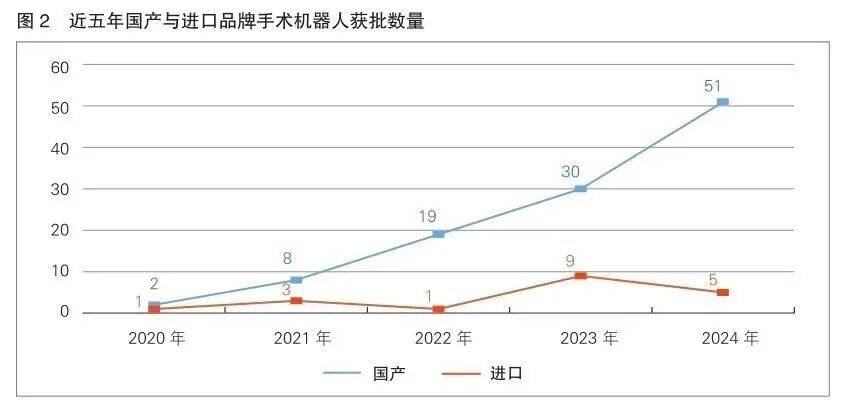

國家藥監局數據顯示,截至2024年底,全國115款獲批手術機器人產品中,國產品牌占比81.7%,達94款。

曾經依賴進口的高端醫療設備,如今正被國產技術“突圍”。

四、精準輔助:術中影像成“手術火眼金睛”,2030年市場將達1650億?

如果說手術機器人是“精準的手”,那術中影像設備就是“明亮的眼”。

在神經外科、脊柱外科等對定位精度要求極高的手術中,術中影像技術能實時提供患者體內結構圖像,幫助醫生避開血管、神經等關鍵組織。

目前主流的術中影像設備各有側重:

?術中磁共振成像(MRI):擅長提供高分辨率軟組織圖像,是腦腫瘤手術的“標配”;

?術中CT:能快速生成三維圖像,適合骨科手術的精準定位;

?術中超聲:兼具實時、無創、便攜優勢,在腹部手術中應用廣泛。

技術進步推動著市場增長:預計到2030年,中國術中影像行業市場規模將達1650億元,2025-2030年復合增長率超22%。

而人工智能、大數據的融入,更讓術中影像設備從“被動成像”升級為“主動輔助決策”——比如通過AI自動識別腫瘤邊界,為醫生提供更精準的手術參考。

五、機遇與挑戰:醫保鋪路,但“價格高、人才缺”難題待解

盡管技術前景廣闊,但手術機器人、術中影像設備的推廣仍面臨“兩座大山”:

?價格高:患者負擔重,個別機構濫用

目前每例手術機器人手術收費多在3萬元以上,對部分患者而言仍是不小的負擔;更有少數醫療機構為追求收益,存在“沒必要用機器人卻強行使用”的濫用情況,既增加患者成本,也浪費醫療資源。

?人才缺:專業操作團隊缺口大

手術機器人、術中影像設備的操作需要專業技能——如機器人手術醫師需經過系統培訓,術中影像技師要能快速處理圖像并協助醫生決策。但目前相關人才培養體系尚未完善,未來五年內若不能大幅擴充專業人才隊伍,技術應用將“心有余而力不足”。

此外,四級手術術前多學科討論制度的落實也存在難度——部分醫院因科室協調不暢、時間安排緊張,難以常態化開展多學科討論,這也間接制約了高難度手術中新技術的應用。

好在政策正在積極“破局”:上海、北京、廣東等地已將手術機器人及相關耗材納入醫保支付范圍;多地還創新收費模式,根據機器人參與手術的程度,按手術項目費用的40%、80%、300%加收,既鼓勵技術應用,又避免過度收費。這些舉措,正為技術落地掃清障礙。

六、未來展望:2030年,手術將進入“智能精準時代”

站在2025年的節點回望,手術質量安全提升行動已走過兩年,而未來五年,將是醫療手術“智能化、精準化、微創化”的關鍵發展期:

?手術機器人領域,隨著“快速圖像配準、高精度定位”等核心技術的突破,國產機器人將在更多高難度手術中替代進口產品,甚至走向國際市場;

?術中影像設備將與AI深度融合,實現“實時成像+智能分析+輔助決策”的一體化,成為醫生的“智能搭檔”;

?醫保政策將進一步優化,讓更多患者用得上、用得起新技術,真正實現“技術創新惠及民生”。

這場始于手術安全的變革,早已超越“管理升級”的范疇——它不僅守護著每一位患者的生命安全,更在培育具有全球競爭力的醫療科技產業。

當政策、技術、市場形成合力,我們有理由相信,2030年的手術室里,“更安全、更精準、更高效”將不再是目標,而是常態。

注:以上內容僅供參考,不構成投資建議,本文中對官方政策的相關解讀,僅代表本平臺觀點